今年国連が国際協同組合年に定めたことに関連して、2年目研修で海洋ごみについて学習しました。当日は香川県環境森林部環境管理課の方と、里海大学の海ごみリーダーさんに来ていただいて、医療生協の地域組合員さんと一緒に、海ごみの調査と学習を一緒にしました。

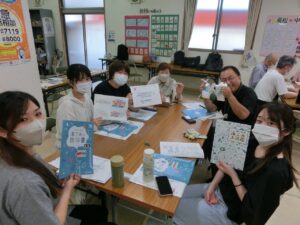

研修室で予想する海ごみにはどんなものがあるかをグループ討議し、ごみの分類の仕方を学習してから屋島の浦生海岸までバスで移動しました。

海岸では、色々な団体がクリーンアップしていただいた後で大きなごみは少なかったですが、グループごとにトレイにごみを入れて記録係が分類して記載していき、最後にごみの種類と数を発表しあいました。

研修室に戻ってから海ごみリーダーさんに、香川県内の海ごみの推定量は漂流ごみ、漂着ごみ、海底堆積ごみを合わせて500トン近くになることや、そのほとんどがプラスチック類で占めてていること。

マイクロブロスチックを海鳥やウミガメが間違って摂取し、いのちを縮めていること。

50年後にはごみの数が魚の数を上回る予想であること。

海ごみがどこから発生しているか、私たちが今できることを教えていただきました。

その後グループの中で学んだことや自分たちができること討議しました。

プラスチックとは縁が切れない日常ですが、マイバッグやマイ水筒でごみを増やさないこと、出たごみは適切に処理することを、生まれ育った瀬戸内海の豊かな海を守るためにも周囲の人に広めていきたいと思います。

当日の動画編集したものが、2025国際協同組合年全国実行委員会のYoutube「協同のチカラ!ムービーコンテスト」に掲載されています。

ぜひご覧になり、登録、いいねをお願いします。